中国四国厚生局 > 中国四国厚生局について > せんだん通信-中国四国厚生局だより- > せんだん通信 -中国四国厚生局だより 平成24年3月号(平成24年3月5日発行)

ここから本文です。

更新日:2017年11月16日

せんだん通信 -中国四国厚生局だより- 平成24年3月号(平成24年3月5日発行)

【目次】

- 巻頭言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 広島県に赴任して思うこと。(総務管理官 嶋﨑 祐司)

- 各課からのメッセージ① ・・・・・ 保険年金課の業務について(保険年金課 山田 博実)

- 各課からのメッセージ② ・・・・・ 良質で適切な医療が提供されるために(医療課 奥村 正憲)

- あとがき

- バックナンバー

巻頭言 広島県に赴任して思うこと。

総務管理官 嶋﨑 祐司

平成24年1月1日午後2時、納車されたばかりの中古車にて千葉県を出発。高速を走り続けること12時間(延べ893km)、山陽道五日市インターを降りたのは日も改まった2日の深夜2時。これが私の広島県での第一歩でした。二月が過ぎた今、広島での生活にも職場の雰囲気にも大分慣れてきましたが、一番の変化は「時間の流れ」です。昨年12月までは本省勤務(保険局国民健康保険課)ということで、制度改正や行政改革、予算、国会対応と周りを見る余裕もなく時間に追われる毎日でしたが、広島では考える時間的な余裕が出てきたと感じています。

そこで最近、特に気になったことに触れてみたいと思います。

先般(1月30日)、国立社会保障・人口問題研究所が「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」を公表しました。同推計によると、今後50年は少子高齢化の進展により急速に人口減少が進み、2048年には1億人を割り、2060年には2010年より約3割少ない8674万人になるとのことです。しかも参考推計によると100年後(2110年)の日本の総人口は4286万人で、現在の1/3程度と推計されています。また、50年後の年少人口(0~14歳)は1684万人から791万人に半減し、生産年齢人口(15~64歳)も8173万人から4418万人と減少、生産人口割合は約51%になるとのこと。これに対して、老年人口(65歳以上)は増加を続け、高齢化率は23.0%から39.9%(半数は75歳以上)へ上昇するとのことです。

何を今更と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私はこの記事(関係機関誌)を読んで、「100年後の日本の総人口が現在の1/3になる」という文字がしばらく頭から離れませんでした。これまで将来人口推計というと、「合計特殊出生率」、「年金制度への影響」、「財政検証」といった主に年金制度のことにしか目が向かなかったのですが、今は「100年後の日本は一体どのような世の中になっているのだろうか」、「社会保障に限らず産業、経済はどのように変化しているのだろうか」などと、明日にもそのような現実を迎えるかのような極端なことを想像してしまいました。

いずれにしてもこのような時代がくるのだということを頭の中に置きながら、必要な改革を一つ一つ実現していくことが必要と考えます。そのために、今すべきこと、できることをこの広島の地で取り組んでいきたいと思っています。

ご案内のとおり、地方厚生局とは厚生労働省の地方支分部局のひとつであり、国民に最も身近な医療、健康、福祉などの社会保障政策を実施する地域における国の「政策実施機関」とされています。言いかえれば、地域の皆様に対する身近な厚生行政の窓口ということです。内部組織は大きく分けると、総務、健康福祉、医療指導、麻薬取締の4部門からなり、それぞれの分野に置かれた課の業務はとても広範なものとなっております。しかしながら、具体的な所掌事務には、○○に関する「許可」、「指定」、「指導」、「監督」といった表現が多く、地域の皆様には何をしている組織か分かりづらいのではと感じています。

昨今、総務・管理部門に求められているものは組織のマネジメントです。まずは地域の皆様にとって、「聞いて分かる」、「知っていただく」ということを大切にした組織づくりや情報発信機能の強化に取り組んでまいりますので、皆様からも忌憚のないご意見等をお寄せいただきますようお願い申し上げます。

各課からのメッセージ① 保険年金課の業務について

保険年金課 山田 博実

健康福祉部の組織の一つである保険年金課では、国民皆保険制度の中核を担っている健康保険組合と全国健康保険協会支部に関する業務を、また公的年金の上乗せの制度である厚生年金基金、国民年金基金〔地域型〕、確定給付企業年金および確定拠出年金〔企業型〕の業務を担当し、国民の生活の安定と福祉の向上に取り組んでいます。

1.医療保険に関する業務について

- 健康保険組合

健康保険組合は、単独又は同業種の複数の企業が国の認可を受けて設立する法人で、管内には36組合あります。組合の主な事業としては、被保険者や被扶養者の方の病気、けが、出産、死亡に対して、法律で定められた法定給付と組合が独自に行う付加給付の保険給付事業、被保険者や被扶養者の方の健康の保持、増進を図ることを目的とした健康診査、保健指導、健康づくりPR等を行う保健事業があります。

厚生局では管内の健康保険組合に対し、適正な事業運営を確保する観点から計画的に実地指導監査を行い、特に、経常収支が赤字となっている健康保険組合に対して財政健全化に向けた努力を行うよう指導しています。組合の予算編成にあたっても、健康保険組合連合会主催の予算編成事務講習会(1月24日)へ出席し適正な予算編成における留意点を中心とした説明を行っています。また、健康保険組合の規約変更等の認可、届書の受理、厚生労働大臣への提出書類の経由や公法人証明などの業務も行っています。 - 全国健康保険協会(愛称:協会けんぽ)

全国健康保険協会は、平成20年10月1日に設立されました。従前、政府管掌健康保険は国が運営していましたが、それ以降、同協会により全国健康保険協会管掌健康保険として運営されています。協会では主に被保険者や被扶養者の方の病気、けが、出産、死亡に対する保険給付事業と、被保険者や被扶養者の方の健康の保持、増進を図ることを目的とした健康診査、保健指導、健康づくりPR等を行う保健事業を行っています。

厚生局では同協会の中国管内の県支部(5支部)に対して、適正な会計事務等の執行を確保する観点から、計画的に実地監査を行っています。

2.年金に関する業務について

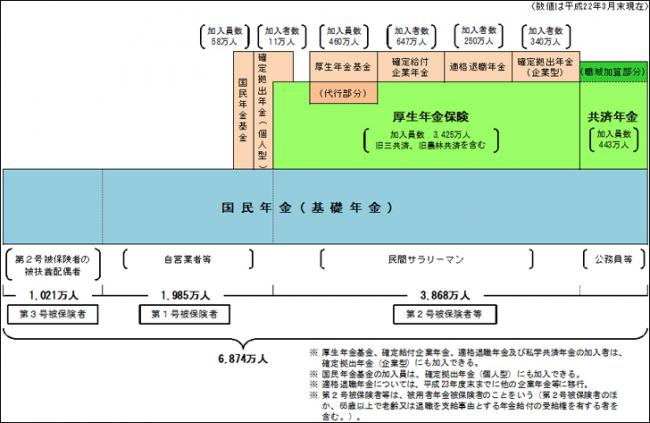

年金分野のうち、公的年金の上乗せの制度(下図参照)である厚生年金基金、国民年金基金〔地域型〕、確定給付企業年金及び確定拠出年金〔企業型〕に関する業務を担当しています。

- 厚生年金基金

厚生年金基金は、単独又は同業種の複数の企業が厚生労働省の認可法人として、国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せを行い、年金資産を管理・運用して年金給付を行っています。

厚生局では管内の厚生年金基金(35基金)に対しても、適正な事業運営を確保する観点から計画的に実地監査を行い、特に、財政運営基準に定める積立水準を満たしていない状況にある基金には、財政の健全化に取組むよう指導しています。

また、規約変更及び滞納処分等の認可、届書の受理、厚生労働大臣への提出書類の経由及び公法人証明などの業務も行っています。 - 国民年金基金〔地域型〕

国民年金基金〔地域型〕は、自営業者等の国民年金第1号被保険者が、加入口数や給付の型を自らが選択することにより、老齢基礎年金の上乗せの年金給付を行っています。国民年金基金〔地域型〕は、全国の都道府県にそれぞれあります。

厚生局では管内の国民年金基金〔地域型〕(5基金)に対し計画的に実地監査を実施し、加入員確保に向けた取り組みに努めるよう指導しています。また、規約変更等の認可、届書の受理、厚生労働大臣への提出書類の経由などの業務もしています。 - 確定給付企業年金

確定給付企業年金は、企業が法人格のある企業年金基金を厚生労働大臣の認可を受けて設立する「基金型」と、労使合意の年金規約を制定し、厚生労働大臣の承認を受ける「規約型」の2つに大別されます。年金資産を管理・運用して上乗せの年金給付を行っています。

確定給付企業年金に関する業務は、計画的な実地監査と新規規約及び規約変更等の承認(認可)、届書の受理が中心になります。確定給付企業年金の新規規約の承認は、適格退職年金が平成24年3月末で廃止になるため、廃止後の移行先(受け皿)として平成14年度から取り組んできました。平成14年度以降、確定給付企業年金の新規規約申請件数は年々増加傾向にあり、特に、最終年度にあたる平成23年度は平成20年度と比較すると2.5倍に急増しています。申請がピークとなる平成23年度の対応が、保険年金課の最大の懸案事項でしたが、この適格退職年金からの移行も3月末までに147規約の承認を残すのみとなり、長年取組んできた業務が一段落することになります。 - 確定拠出年金〔企業型〕

確定拠出年金〔企業型〕は、企業が労使合意の年金規約を制定し、厚生労働大臣の承認を受け年金給付を行っています。拠出された掛金は個人ごとに明確に区分され、掛金と個人が選択した運用商品の運用収益との合計額(資産)をもとに給付額が決定されます。なお、今年の1月から掛金拠出が事業主のみに加え加入者も拠出できる制度に改正され、年金給付の基となる資産に、加入者が拠出した掛金を加えることが可能となり、老後の年金給付の拡充が図られました。

確定拠出年金〔企業型〕に関する業務は、新規規約及び規約変更等の承認、届書の受理が中心になります。適格退職年金からの移行先として平成14年度から新規規約の承認に取組み、平成23年度では18件の新規規約を承認しています。

今後とも、課長以下5名一丸となり、地域の特性や状況等を踏まえ、制度が円滑に実施されるよう職務に努めてまいります。

◆年金制度の体系

わが国の年金制度は、国民年金(基礎年金)を基礎とした3階建てとなっています。

出典:厚生労働省年金財政ホームページから引用し、再構成しました。

各課からのメッセージ② 良質で適切な医療が提供されるために

医療課 奥村 正憲

医療課では、医療法や健康保険法等の規定に基づき、以下のとおり主に3つの業務を通じて、良質で適切な医療が提供されるよう努めています。

1.国の開設する病院等の開設承認等について

医療法人等が病院を開設しようとする場合は都道府県知事の許可を受けることになっていますが、その特例として、国が病院を開設しようとする場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。

また、国が診療所を開設しようとする場合も、開設する旨を厚生労働大臣に通知する必要があります。

医療課では、国が病院を開設しようとする際に、開設申請を受理してから申請内容の書面審査を行うほか、病院が実際に使用する前に、病室やレントゲン設備等が申請内容と合致しているか、実地検査により確認を行っています。

中国四国厚生局が所管している、国の開設する病院及び診療所は94施設ありますが、その内訳は以下のリンクをご覧ください。

- 国の開設する病院

- 国の開設する診療所一覧

2.特定機能病院への立入検査について

医療課では、原則年1回、管内6施設の特定機能病院(※)に対して、適切な人員配置や設備構造を有し、また医療安全対策や院内感染防止対策等が適正に実施されているかを確認するため、立入検査を行っています。

| (※)特定機能病院とは、①高度の医療を提供、②高度の医療技術の開発・評価、③高度の医療に関する研修の3つを行う能力を有する他、必要な設備・構造を有し、厚生労働大臣の承認を得た、400床以上の病床を有する病院です。 |

◆中国四国厚生局所管の特定機能病院(平成24年2月1日現在)

| 県名 | 施設名 | 所管保健所名 |

|---|---|---|

| 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 米子保健所 |

| 島根県 | 島根大学医学部附属病院 | 出雲保健所 |

| 岡山県 | 岡山大学病院 | 岡山市保健所 |

| 川崎医科大学附属病院 | 倉敷市保健所 | |

| 広島県 | 広島大学病院 | 広島市保健所 |

| 山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 宇部環境保健所 |

3.保険医療機関等の指導について

医療機関または薬局が健康保険法等による療養の給付(診察や薬剤の支給等)を行うためには、厚生労働大臣の指定を受けなければなりません。(この指定に係る業務は厚生局の各事務所(広島県においては指導監査課)が担当しています。)

この指定を受けた医療機関を「保険医療機関」といい、薬局を「保険薬局」といいます。

保険医療機関(保険薬局を含みます。)が、患者に保険診療(保険調剤を含みます。)を行う場合は、健康保険法等に定める保険のルールに従った保険診療を行い、患者から一部負担金として保険診療に係る費用徴収を行う必要があります。

また、保険診療に係る費用は、診療報酬(調剤報酬を含みます。)として、患者に対する処置、検査や手術等の様々な医療サービスの内容に応じて、詳細に基準が定められており、保険医療機関はその基準に沿って、保険診療を行うことが求められています。

医療課では、中国四国厚生局管内の各事務所とともに、指導を通じて、保険医療機関に対して健康保険法等の規定や診療報酬の算定ルールを周知徹底し、保険診療の更なる質的向上とその適正化を図っています。

◆中国四国厚生局管内の保険医療機関・保険薬局数(平成24年2月1日現在)

| 県名 | 保険医療機関 | 保険薬局 | |

|---|---|---|---|

| 医科 | 歯科 | ||

| 鳥取県 | 491 | 267 | 260 |

| 島根県 | 672 | 282 | 296 |

| 岡山県 | 1,539 | 1,009 | 750 |

| 広島県 | 2,585 | 1,562 | 1,569 |

| 山口県 | 1,246 | 678 | 773 |

(注)「医科」の欄には、歯科併設の病院(診療所)を含んだ数を計上しています。

あとがき

広島合同庁舎近くの名勝・縮景園の梅は、例年より遅いようですがまもなく見頃を迎えるそうです。また3月5日は、地中で冬ごもりしていた虫が春の気配を感じて地上へ這い出してくる頃という「啓蟄」です。

朝、顔を洗う水の冷たさが幾分和らいできたような気がします。まだ寒い日もあるのでしょうが、三寒四温を経て、すこしずつ春の足音は近づいてきています。 (M.N.)

バックナンバー

お問い合わせ

企画調整課

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階

電話番号:082-223-8245

ファックス:082-223-8265