更新日:令和8年2月24日

食中毒に係る調整事務について

概要

また、中国四国地方での食中毒の発生状況をお知らせすることにより、住民の方々に食中毒への関心を深めていただくとともに、罹患しないための対策を十分に理解していただくことを目的とした情報発信にも取り組んでいます。

中国四国広域連携協議会(議事要旨)

令和7年度の中国四国地方の食中毒の発生状況

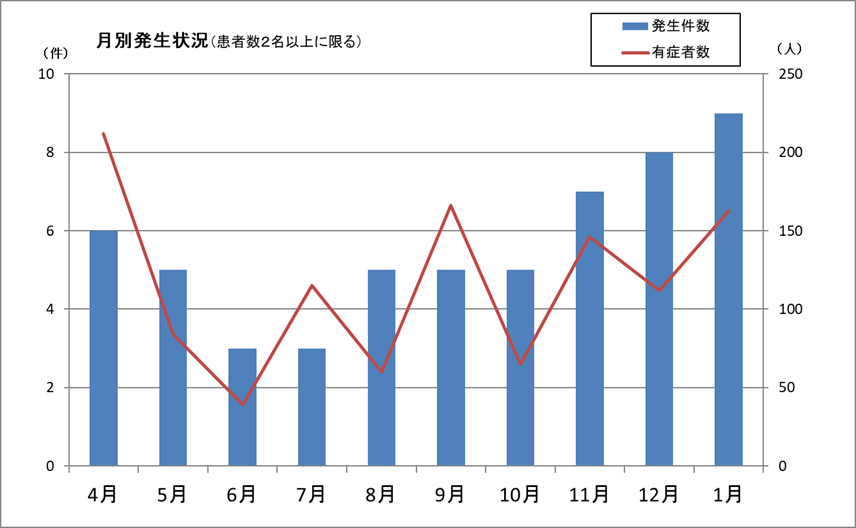

(速報)期間:令和7年4月~令和8年1月(令和8年1月31日現在)

1. 月別発生状況

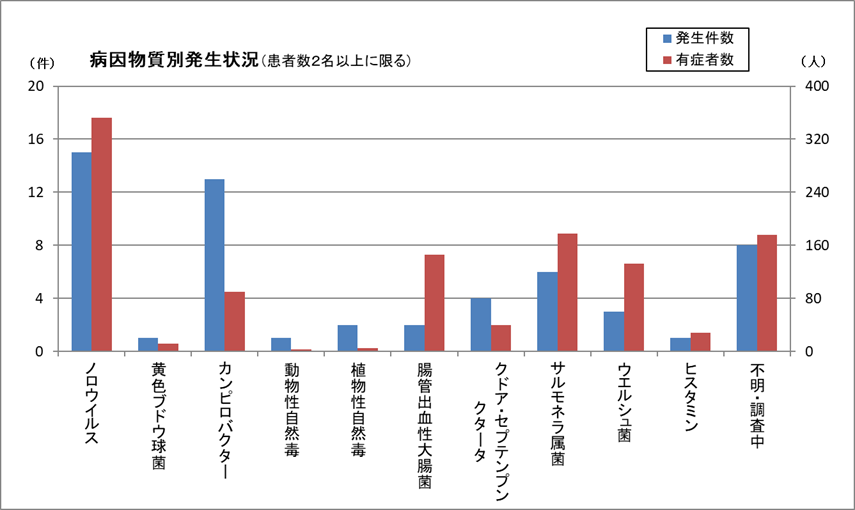

2. 病因物質別発生状況

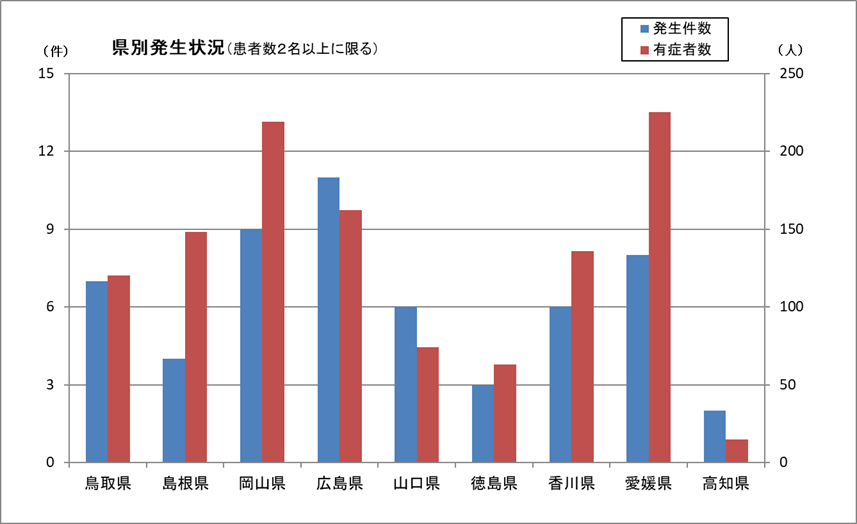

3. 県別発生状況

令和7年度の発生状況の詳細についてはこちらを参照ください。

令和7年度中国四国地方で発生した食中毒事例(令和8年1月31日現在)

令和6年度の発生状況の詳細についてはこちらをご参照ください。

令和6年度中国四国地方で発生した食中毒事例(令和7年4月30日現在)

令和5年度の発生状況の詳細についてはこちらを参照ください。

令和5年度中国四国地方で発生した食中毒事例(令和6年3月31日現在)

病因物質別の注意点

以下について、病因物質別に注意点をまとめました。調理及び飲食の際は以下について、十分に注意をするようお願いします。

(1)ノロウイルス

ノロウイルスは、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。

ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などを起こします。潜伏期間(感染から発症までの時間)は24~48時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は軽度です。通常、これら症状が1~2日続いた後、治癒し、後遺症もありません。また、感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。

過去のノロウイルス食中毒の調査結果を見ると、食品から直接ウイルスを検出することは難しく、食中毒事例のうちでも約7割では原因食品が特定できていません。その中には、ウイルスに感染した食品取扱者を介して食品が汚染されたことが原因となっているケースも多いとされています。

そのほかの原因としては、ノロウイルスに汚染された二枚貝があります。二枚貝は大量の海水を取り込み、プランクトンなどのエサを体内に残し、出水管から排水していますが、海水中のウイルスも同様のメカニズムで取り込まれ体内で濃縮されるためと考えられています。なお、ノロウイルスに汚染された二枚貝による食中毒は生や加熱不足のもので発生しており、十分に加熱すれば、食べても問題ありません。

ノロウイルス食中毒を防ぐためには、

-

特に子どもやお年寄りなどの抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱する。

-

食品取扱者や調理器具などからの二次汚染を防止することが重要です。特に、ノロウイルスに感染した人のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが排出されるため、大量調理施設の食品取扱者がノロウイルスに感染していると、大規模な食中毒となる可能性があります。

(参考):ノロウイルス(厚生労働省HP)

(2)カンピロバクター

カンピロバクターは、家畜や鳥類の腸内に存在する細菌で、この菌に汚染された生肉や加熱不十分の食肉を食べる、または調理済みの食品に肉汁が付着して、交差汚染することなどにより食中毒が発生します。

菌が体内に入って、2~7日後から腹痛、下痢、発熱などを発症します。

(リーフレット)

【飲食店向け】鶏肉は十分に加熱して提供しましょう(PDF:458KB)

【消費者向け】飲食店での外食にも要注意(PDF:205KB)

【消費者向け】安全な家庭調理の心得(PDF:198KB)

(3)ウェルシュ菌

ウェルシュ菌は人や動物の腸管、土壌、下水に広く生息しています。酸素のないところで増殖し、熱に強い殻(芽胞)をつくります。ウェルシュ菌が多数付着した食品を食べることにより、体内に入った菌が腸内で増殖し、芽胞を作る際に産生するエンテロトキシン(毒素)が食中毒の原因となります。原因食品としては、煮込み料理など大量に調理する食品が多いです。

予防対策としては、

-

調理後は速やかに食べる。

-

食品中での菌の増殖を防ぐため、加熱調理食品の冷却を速やかに行う。

-

食品を保存する場合は、10℃以下もしくは55℃以上にする。

-

食品を再加熱する場合は、十分に加熱して早めに食べる。

-

前日調理を避け、調理後は室温で放置しない。

(参考):ウェルシュ菌による食中毒について(外部サイトへリンク)

(4)サポウイルス

サポウイルス(サッポロウイルス)とは、ノロウイルスやロタウイルスと同じように感染性胃腸炎を引き起こすウイルスの一つです。経口感染するとされ、ノロウイルスと同じ潜伏期間(平均1~2日)、症状(主に嘔吐、下痢)を示します。

予防方法:

-

調理前、食事前は石鹸を使い、十分に時間をかけて手洗いをしましょう。

-

嘔吐、下痢等の消化器症状がある場合は、調理業務を控えましょう。

-

食品は十分加熱(85℃1分間以上)しましょう。

-

サポウイルスは食事以外でも感染することがあります。吐物や下痢便の処理は必ず、ゴム手袋、マスクなどを着用しましょう。

-

二枚貝(カキ、アサリ等)の調理にあたっては、中心部まで十分熱を通しましょう。

(5)黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌は自然界に広く分布しており、各種の哺乳動物、鳥類等に広く分布しています。手荒れや傷のある手で調理を行って直接食品を汚染したり、包丁やまな板などの調理器具を介して食品が二次汚染する場合があります。

黄色ブドウ球菌が食品中で増殖すると、消化酵素や熱に対して抵抗性のある毒素(エンテロトキシン)を産生します。

エンテロトキシンが産生された食品を食べてしまうと、短時間(約1~3時間)で嘔吐、下痢などの症状が出ます。

予防策としては、

-

手洗いを徹底する

-

手指に化膿巣のある人は食品を直接触ったり、調理を行わない。

-

調理にあたっては、帽子やマスクを着用し、食品を汚染しないようよう注意すること。

-

調理中は汚れたタオルや、前掛けなどで手を拭かないこと。

-

食品を調理してから食べるまでの時間を短縮することを心掛ける。

(参考):黄色ブドウ球菌による食中毒について(外部サイトへリンク)

(6)セレウス菌

セレウス菌は100℃30分の加熱にも耐える芽胞の形で土壌などを中心に自然環境に広く分布しています。セレウス菌食中毒には嘔吐型と下痢型があり、嘔吐型は食品中で産生された毒素によって発症し、下痢型は原因食品内で増えた菌が喫食され、腸管内での増殖とともに産生された毒素によって起こります。

セレウス菌は食品における汚染頻度が高く、さらに加熱調理後も生残している場合が多いことから、予防対策としては、食品中での菌増殖を押さえることが第一です。

予防策としては、

-

米飯やめん類を作り置きしない。

-

穀類の食品は室内に放置せずに調理後は8℃以下又は55℃以上で保存する。

-

保存期間は可能な限り短くする。

(参考):セレウス菌による食中毒について(外部サイトへリンク)

(7)腸炎ビブリオ

腸炎ビブリオは、好塩菌の一種で、海(河口部、沿岸部など)に生息します。室温でも速やかに増殖し、3%前後の食塩を含む食品中でよく増殖します。栄養、温度などの条件がそろえば8~9分で分裂・増殖します。逆に10℃以下では発育せず、熱にも弱く、煮沸すれば瞬時に死滅します。

腸炎ビブリオは他の食中毒菌よりも速く増殖できる特徴があります。しかし、この菌は真水(水道水)の中では増殖しません。潜伏時間は8~24時間で、腹痛、水様下痢、発熱、嘔吐が主な症状です。

原因食品としては、魚介類(刺身、寿司、魚介加工品)、二次汚染による各種食品(漬物、塩辛など)などがあります。

予防策としては、

-

魚介類は新鮮なものでも真水でよく洗う。

-

短時間でも冷蔵庫(できれば4℃以下)に保存し、増殖を抑える(腸炎ビブリオは低温では増殖できない。また、低温で腸炎ビブリオの増殖は抑えられるものの、凍結しても短期間では死滅しない)。

-

中心部まで十分に加熱する(60℃、10分間の加熱で死滅)。二次汚染にも注意する。

(参考):腸炎ビブリオによる食中毒について(外部サイトへリンク)

(8)下痢原性大腸菌

大腸菌は人や動物の腸管に存在し、通常病原性はありません。しかし、いくつかの大腸菌は人に対して病原性があり、これらは総称して下痢原性大腸菌(又は病原大腸菌)と呼ばれています。糞便や汚染された食肉からの二次汚染により、あらゆる食品が原因となる可能性があります。現在、この菌は次の5つのタイプに分類されています。

-

腸管病原性大腸菌(EPEC):小腸に感染して腸炎等を起こします。潜伏期間は12~72時間。

-

腸管組織侵入性大腸菌(EIEC):大腸(結腸)粘膜上皮細胞に侵入・増殖し、粘膜固有層に糜爛(びらん)と潰瘍を形成する結果、赤痢様の激しい症状を引き起こします。潜伏期間は1~5日(3日以内がほとんど)。

-

腸管毒素原性大腸菌(ETEC):小腸上部に感染し、コレラ様のエンテロトキシンを産生する結果、腹痛と水様性の下痢を引き起こします。潜伏期間は12~72時間。

-

腸管出血性大腸菌(EHEC):赤痢菌が産生する志賀毒素類似のベロ毒素(VT)を産生し、激しい腹痛、水様性の下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害など)を引き起こしやすいので注意が必要です。潜伏期間は4~8日。

-

腸管凝集性大腸菌(EAEC):主として熱帯や亜熱帯の開発途上国で長期に続く小児などの下痢の原因菌となります。我が国ではまだほとんどこの菌による患者発生の報告がありません。潜伏期間は1~5日(3日以内がほとんど)。

予防対策としては、サルモネラや腸炎ビブリオなどの食中毒菌と同様、加熱や消毒薬により死滅します。したがって、通常の食中毒対策を確実に実施することで十分に予防可能です。また、肉の生食(レバ刺しやユッケなど)は避け、十分に加熱しましょう。

また、発展途上国等への旅行では、飲水として殺菌したミネラルウオーター等を飲用するなどの心がけも必要です。ヒトからヒトへの二次感染に対しては、手洗いを徹底することで予防することができます。

(9)クドア・セプテンプンクタータ

クドア属の寄生虫は、魚類に寄生し、ヒトには寄生せず、これまで公衆衛生上は無害とされてきました。一般にゴカイ等の環形動物を介して魚に感染すると考えられており、魚の筋肉(身)をゼリー状にしてしまう種類はあるものの、人体には直接的な影響はないとされてきました。

特定の条件下で飼育(養殖)されたヒラメに感染していることが確認されており、天然では感染する可能性は低いと考えられていますが、報告例が少ないことから今後の課題です。

なお、クドア・セプテンプンクタータの病原性については、胞子を多数、摂食した場合にのみ発症するのではないかと考えられていますが、養殖であっても寄生しているヒラメの率はおおむね低く、また寄生していたとしても胞子の数は必ずしも多いとは限りません。これまでの事例から、今回の寄生虫が寄生した食品を生食することにより、必ず発症するものではありません。

事例が少ないことから発症頻度は不明ですが、発症した場合には食後数時間程度(4~8時間程度)で、下痢、嘔吐、胃部の不快感等が認められるものの、症状は軽度であり、速やかに回復し、翌日には後遺症もないとされています。

薬事・食品衛生審議会食中毒部会・乳肉水産食品部会における審議の結果、これらの病原体のヒトの健康へのリスクとして、症状が一過性で自然寛解すること、これまでのところ重症化した症例は報告されていないこと、持続的に体内に留まる可能性は小さいこと、そしてこれらの食材からの発症のリスクとしては、供給量と発生件数を比較すると頻繁に発生するものとは考えられないことがこれまでの知見として得られたとされ、正確な事実を伝えることによって、消費者には過度に神経質になることのないよう、また、関係業者には現実的な対応をとるよう問題点を理解してもらうことが重要であるとされています。

予防策としては、

-

マイナス20℃で4時間以上の冷凍、又は75℃5分以上の加熱で食中毒を防ぐことができます。

-

今回問題となったクドア属寄生虫については、その生活環から環形動物と呼ばれる動物が関与していることが推測されており、種苗導入時に感染していないこと、環形動物を混入させないよう、海水を適切に管理することにより、感染を防御することができ、生食可能なヒラメを提供できると考えられており、研究が進められています。

(10)サルモネラ属菌

サルモネラ属菌は、鶏、豚、牛といった動物の腸管や、河川、湖、下水道などに広く生息しています。乾燥に強いことが特徴の一つです。サルモネラ属菌は2,000種類以上の血清型に細分されており、チフス性疾患を起こすチフス菌やパラチフス菌もサルモネラ属菌に含まれます。

ここではヒトに胃腸炎症状を引き起こす、一般的なサルモネラ食中毒について紹介します。サルモネラ属菌に汚染された食品を食べると、半日から2日間程度で、激しい腹痛や下痢、発熱、嘔吐などの症状が現れます。わずかな量でも食中毒になるケースものあるので、注意しましょう。また、症状がなくなっても、長期間にわたって体内にサルモネラ属菌を保菌してしまうこともあります。

これまでに卵やその加工品、食肉、うなぎ、すっぽん、いか乾製品などさまざまな食品での発生報告があります。また、サルモネラ属菌を保菌した人や調理器具を介して、二次汚染が発生するケースもあります。

予防策としては、

-

肉、卵は75℃以上で1分以上、十分に加熱し、卵の生食をする際は賞味期限内の卵のみにする。

-

食品を低温保存する。

-

調理する際に、必ず手洗いをし、調理器具はよく洗浄し、熱湯などで消毒する。

-

動物を介して食品を汚染する場合もあるため、日頃から、ネズミやゴキブリなどを発生させないように心がける。

(参考):サルモネラ属菌による食中毒について(外部サイトへリンク)

(11)ヒスタミン

ヒスタミン食中毒は、ヒスタミンが高濃度に蓄積された食品、特に魚類及びその加工品を食べることにより発症する、アレルギー様の食中毒です。ヒスタミンは、食品中に含まれるヒスチジン(タンパク質を構成する20種類のアミノ酸の一種)にヒスタミン産生菌(例、Morganella morganii)の酵素が作用し、ヒスタミンに変換されることにより生成します。そのため、ヒスチジンが多く含まれる食品を常温に放置する等の不適切な管理をすることで、食品中のヒスタミン産生菌が増殖し、ヒスタミンが生成されます。ヒスタミンは熱に安定であり、また調理加工工程で除去できないため、一度生成されると食中毒を防ぐことはできません。

食中毒の原因となる食品は、ヒスチジンを多く含むマグロ、カジキ、カツオ、サバ、イワシ、サンマ、ブリ、アジなどの赤身魚及びその加工品が主な原因食品として報告されています。

ヒスタミン産生菌の増殖と酵素作用を抑えてヒスタミンを生成させないようにするため、原材料(魚の場合には死んだ瞬間から)から最終製品の喫食までの一貫した温度管理が重要です。

予防策としては、

-

魚を購入した際は、常温に放置せず、速やかに冷蔵庫で保管するようにする。

-

ヒスタミン産生菌はエラや消化管に多く存在するので、魚のエラや内臓は購入後できるだけ早く除去する。

-

また、鮮度が低下した恐れのある魚は食べないようにする。調理時に加熱しても分解されません。

-

ヒスタミンを高濃度に含む食品を口に入れたときに、くちびるや舌先に通常と異なる刺激を感じることがあります。この場合は、食べずに処分してください。

(12)その他

食中毒の中には、原因物質が判明しないものもあります。食中毒が疑われる場合には、早めの医師の診断を受けて下さい。また、二次感染を起こす可能性もありますので、調理などを行わないようにして下さい。

食中毒予防のポイント

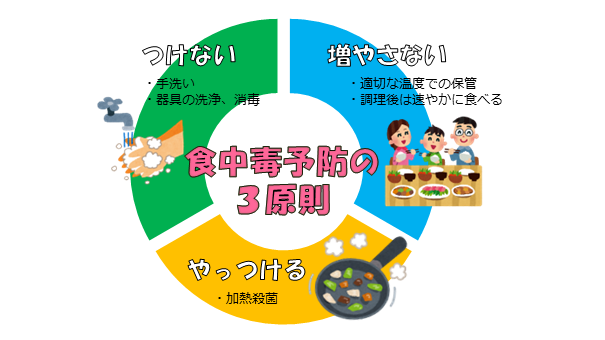

食中毒から身を守るには、食中毒予防の3原則を守ることが大切です。

<食中毒予防の3原則 食中毒菌を「つけない、増やさない、やっつける」>

食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。

食中毒を防ぐためには、細菌の場合は、

▶ 細菌を食べ物に「つけない」

▶ 食べ物に付着した細菌を「増やさない」

▶ 食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」

という3つのことが原則となります。

関連情報

中国四国厚生局管内の県及び保健所設置市の食中毒情報

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

食品衛生課

- 住所

- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階

- 電話番号

- 082-223-8291